馬踏飛燕 青銅雕塑

作者:更新時間:2025-04-14 11:35:43瀏覽次數:

1. 鑄銅工藝

材料與技法:

采用東漢成熟的范鑄法(陶范法),分體鑄造后焊接成型。

馬身:主體為空心鑄造,壁厚均勻(約3-4毫米),減輕重量且節省銅料。

飛燕:單獨鑄造后與馬蹄焊接,接觸點僅1.5厘米²,體現高超的平衡設計。

銅合金配比:

檢測顯示為鉛錫青銅(銅約82%、錫12%、鉛6%),高錫含量增強流動性,保證細節(如鬃毛、肌肉線條)清晰。

2. 上色技術

原始表面處理:

漢代青銅器常采用鎏金或彩繪,但《馬踏飛燕》出土時表面為青綠色銅銹(堿式碳酸銅),未見明顯彩繪殘留,推測可能因氧化脫落。

現代修復著色:

展覽時采用緩蝕保護技術,局部使用BTA苯并三氮唑封護,保留原始銹色,僅對斷裂處做補色處理。

3. 安裝與動態平衡

力學設計:

馬身重心集中于右后蹄與飛燕接觸點,三點支撐(兩前蹄懸空、左后蹄后揚)需精確計算重量分布。

展示底座:

現代展陳采用傾斜15°的抗震平臺,內置阻尼器減少震動影響,避免重心偏移導致傾倒。

4. 工藝難點解析

懸空鑄造:

馬蹄與飛燕的焊接需高溫精準操作,東漢工匠可能使用鉛錫焊料(熔點約250℃)避免主體變形。

藝術與科學結合:

馬首左偏、尾部上揚的造型既符合“對側步”奔馬姿態,又通過不對稱設計增強動態平衡。

5. 現代復制品制作流程

若復制該作品,需遵循以下步驟:

3D掃描建模:激光掃描原件,計算重心數據。

失蠟法鑄造:硅膠翻模,分鑄馬身、四肢、飛燕。

做舊處理:化學氧化生成銹層,局部噴涂礦物顏料模擬古銹。

安裝測試:在振動臺上模擬地震頻段,調整底座配重。

《馬踏飛燕》代表了東漢青銅鑄造的巔峰技藝,其“一蹄踏燕,三足凌空”的設計比歐洲同類動態雕塑早約1600年,堪稱古代工程力學的奇跡。

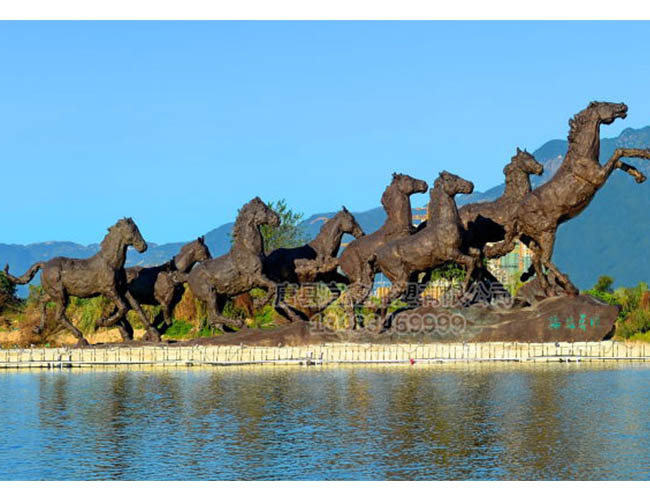

福駿奔騰_銅馬雕塑

福駿奔騰_銅馬雕塑 銅雕馬

銅雕馬 八駿鑄銅雕塑

八駿鑄銅雕塑